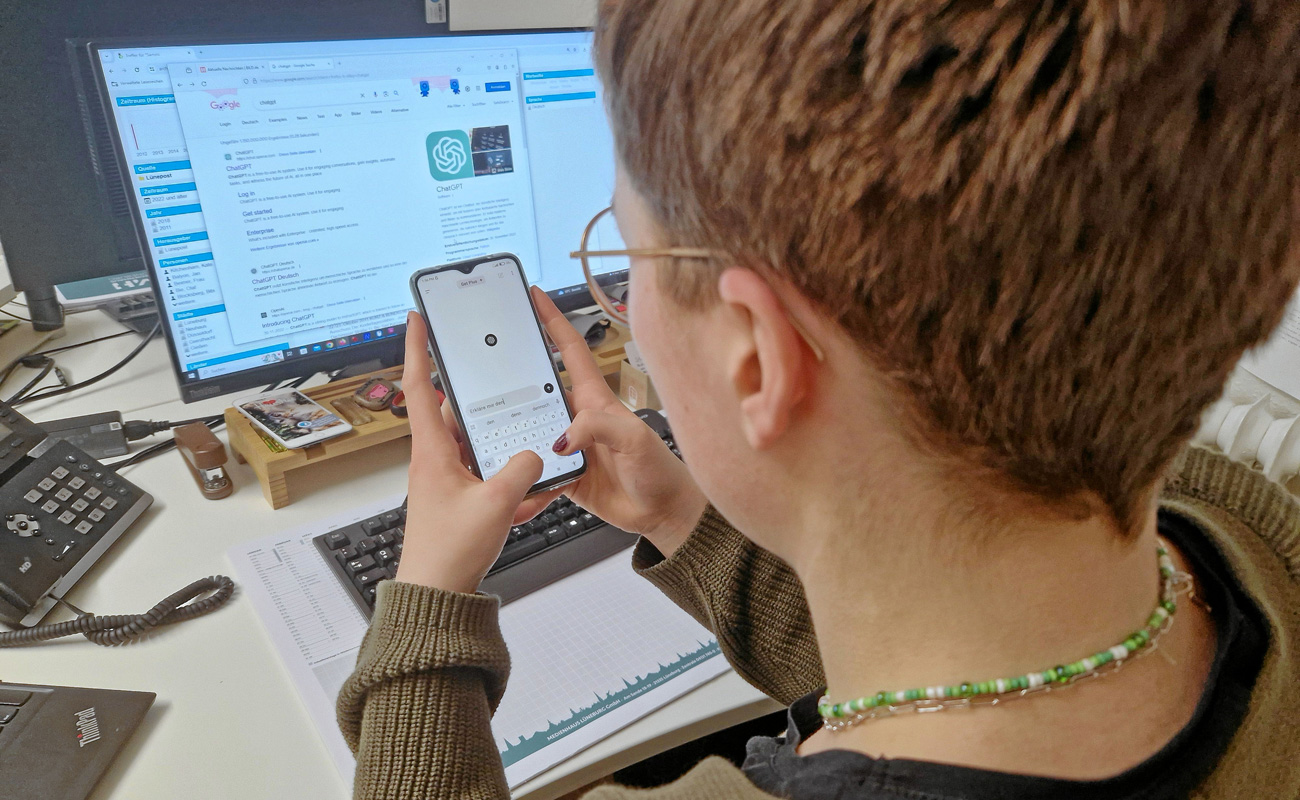

Lüneburg. In der Zeit als Praktikantin bei der Lünepost habe ich viele Erfahrungen im Journalismus gesammelt. Ich habe die Redakteurinnen und Redakteure bei Interviews begleitet, sie recherchieren und ihre Texte schreiben sehen. Künstliche Intelligenz (KI) wie ChatGPT ist in ihrer Redaktion kein Thema. ChatGPT ist ein Sprachcomputer, der künstliche Gespräche führen kann mit Informationen aus dem Internet. Das hat mich verwundert, denn im Schulalltag ist künstliche Intelligenz längst präsent: Sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler denken darüber nach, KI für ihre Aufgaben zu nutzen. Das hat Nachteile, aber auch Vorteile. Auch ich habe als Gymnasiastin in der Oberstufe schon Erfahrungen mit dem Programm ChatGPT gemacht und mir so manche Aufgaben erleichtert.

Antwort in Sekundenschnelle

„Erkläre mir xy“ – so beginnen übliche „Gespräche“ mit der KI, wenn ich mich auf meine Lernreise begebe. Zwei Beispiele: Der Unterschied zwischen Meiose und Mitose oder die Erklärung von einem Fremdwort? Mein Lernhelfer liefert mir in Sekundenschnelle eine Antwort und ich muss nicht lange über komplizierte Texte verzweifeln. Natürlich birgt das auch die Gefahr, dass man auf falsche Informationen hereinfällt. Ich weiß um die Kritik, dass damit das eigene Denken und die Kreativität abnehmen können. Daher benutze ich die KI nicht, um meine Hausaufgaben zu machen, sondern zum Beispiel zur Erstellung von Übungsklausuren.

So macht es auch mein Mitschüler Kaloyan (17). Er erzählt mir von seinem Gebrauch von ChatGPT: „Es hilft mir, mich besser auf Klausuren vorzubereiten.“ Zudem warnt er aber auch, von der KI erstellte Texte nicht abzugeben, da Lehrer das merken. „Der Sinn des eigenen Lernens und Schreibens geht bei falscher Anwendung verloren“, sagt Kaloyan. „So eine künstliche Intelligenz soll ein Hilfsmittel und kein Ersatz sein.“

Auch Schülerin Luzie (16) benutzt teilweise ChatGPT. Die komplette Verantwortung über ihren Text lässt sie aber nicht von der KI übernehmen. „Ich baue eher Fakten von ChatGPT in meinen Text mit ein, schreibe ihn aber komplett selbst.“ Die 16-Jährige findet es wichtig, dass den Schülerinnen und Schülern die Risiken klar sein sollten und dass sie weiterhin eigenständig denken.

Ich habe meinen Werte-und-Normen-Lehrer Christian Hanke gefragt, ob und wie er ChatGPT nutzt und wie er mit Betrugsvorwürfen von Schülerinnen und Schüler umgeht. „Im Schulalltag nutze ich die KI, weil sie Dinge, die ich natürlich auch könnte, oft einfach schneller macht.“ Dabei geht es um Elternbriefe, die ohne KI viel Zeit in Anspruch nehmen. Zudem hilft die künstliche Intelligenz ihm auch bei Arbeitsaufträgen. Dafür erklärt er der KI, welche Aufgaben und Inhalte er möchte. „Die Antworten überzeugen mich sehr“, erzählt er, grenzt aber ein: „Die Nutzung der künstlichen Intelligenz beschränkt sich aber nur auf Aufgaben, die ich auch selbst erarbeiten könnte. Sonst würde mir die Möglichkeit fehlen, die Ergebnisse kritisch einzuordnen.“

Wer plötzlich Fehlerfreies liefert, fällt auf

Doch wie geht er mit Betrugsvorwürfen um? „ChatGPT hat einen bestimmten Schreibstil, den ich gut kenne, da ich selbst gelegentlich damit arbeite.“ Daher fällt es ihm auf, wenn Schülerinnen und Schüler, die sonst durchschnittliche Arbeiten abliefern, auf einmal einen ausformulierten und fehlerfreien Text einreichen. Trotzdem befürwortet Hanke die Benutzung der frei zugänglichen KI: „Ich finde es aber dennoch gut, wenn Schülerinnen und Schüler sich von ChatGPT helfen lassen. So wie uns der Taschenrechner im Matheunterricht viel Arbeit abgenommen hat, kann KI das vielleicht auch.“

Lehrer Christian Hanke ist wichtig: „Wir dürfen das eigene Denken nicht verlernen und müssen uns klar machen, dass KI nur ein Hilfsmittel ist, aber kein Ersatz!“